Para este mes de Septiembre, finalizo esta serie de artículos sobre la planificación urbana en los valles de la costa durante las épocas prehispánicas, explicando en esta oportunidad los procesos de transformación de estos espacios geográficos en las periodos más tardíos, desde el siglo VII d.C. hasta la consolidación del estado Inca en el siglo XV.

Durante el periodo Wari (600 d.C. – 1000 d.C.) los

desarrollos regionales tempranos entran en decadencia y desaparecen, surgiendo

una nueva civilización que dominaría gran parte de los andes centrales. Los

Wari, se extendieron desde Lambayeque en el norte hasta el Cusco y Arequipa en

el sur, creando una nueva forma gobierno de corte civil o seglar y de mayor

relevancia política. (1) El enorme peso que antes tuvieron la religión y la

arquitectura publica ceremonial fue dando paso a formaciones que estuvieron

sustentadas por un eficiente aparato administrativo, que les permitió ampliar

la base productiva mediante obras públicas e instaurar una economía de mayor

énfasis redistributivo, sin olvidar por esto la organización del ejercicio de

la guerra como importante componente del poder. (2)

Esta nueva forma de gobierno permitió desarrollar una

planificación distinta del territorio y de los centros urbanos. A diferencia de

los periodos anteriores donde los grandes complejos ceremoniales eran los

centros gravitantes de los asentamientos urbanos y por ende del valle en su

conjunto, en este periodo, se empiezan a desarrollan grandes complejos

administrativos y residenciales para los gobernantes provinciales. Sin embargo,

las intervenciones urbanas de los Wari en los valles de la costa fue bastante

escasa y se reduce a un número pequeño de enclaves ubicados estratégicamente en

las cabeceras de los conos de deyección de algunos valles importantes como una

forma de control de la producción agrícola.

Estos centros administrativos tenían una organización en

base a barrios y sectores circundados por altos muros, cada uno de estos tenía

una forma casi ortogonal o trapezoidal, y contenían un sistema de plazas regulares

y recintos usados con fines residenciales o para almacenamiento de productos

agrícolas, no obstante, existe una diferencia entre los asentamientos que se

construyeron en las zonas alto andinas que tenían una configuración completamente

regular, con las de la costa que estaban definidas con patrones más irregulares

y desordenados, como el caso de Cajamarquilla en el valle del Rímac, producto

probablemente de la influencia urbana de los periodos anteriores. Otro caso

curioso es el de Pachacamac en el valle del Lurín, cuyo origen se da durante

los Desarrollos Regionales, con una organización completamente distinta a la de

Wari, no solamente por su arquitectura y urbanística, sino también por su

función de carácter religioso, constituyéndose en un santuario que tubo

influencia en gran parte de los valles de la costa.

Estos asentamientos estaban conectados a una red de caminos transversales y longitudinales que articulaban otras regiones de la cultura Wari y que servían para el intercambio de productos, el movimiento de tropas y la fuerza laboral. Este sistema fue la primera red caminera que abarcó todo los andes centrales y es muy probable que haya sido utilizado posteriormente por los incas para su expansión.

|

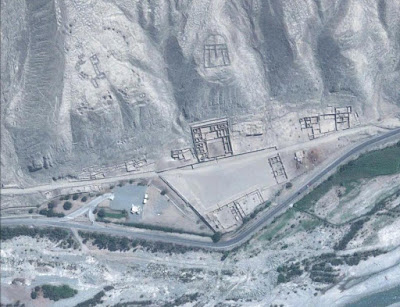

| Aerofotografia de Cajamarquilla. Google Earth |

|

| Plano de Pachacamac. Dibujo Lizardo Tavara |

Estos asentamientos estaban conectados a una red de caminos transversales y longitudinales que articulaban otras regiones de la cultura Wari y que servían para el intercambio de productos, el movimiento de tropas y la fuerza laboral. Este sistema fue la primera red caminera que abarcó todo los andes centrales y es muy probable que haya sido utilizado posteriormente por los incas para su expansión.

En cuanto a la planificación del territorio de los valles

costeños, no se conoce muchas intervenciones de los Wari respecto al

crecimiento de la frontera agrícola, es muy probable que se haya mantenido casi

inalterable la organización territorial de los valles desde el periodo de

desarrollos regionales, salvo la construcción de algunas obras hidráulicas en lugares

donde se permitió mejorar la capacidad de producción.

En el periodo de los Estados Regionales Tardíos (1100 d.C

– 1450 d.C.), tras la caída del dominio Wari en los andes, surgen nuevas

culturas regionales que se desarrollan sobre todo en la costa norte y central,

los más conocidos son Lambayeque y Chimú, estados caracterizados por una

compleja organización jerárquica política y social muy definida. Otros estados

más pequeños surgen más al sur como Chancay, Ychma o Pachacamac en la comarca

de Lima; Huarco en el valle de Cañete; y Chincha en los valles de la región sur

(3).

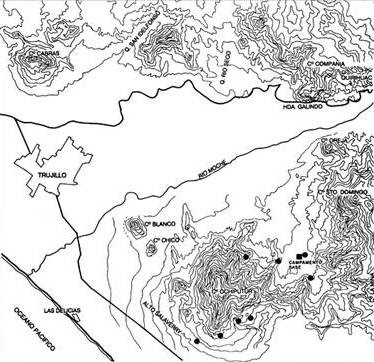

Durante esta época, la planificación territorial de los

valles costeños se intensifica, se conoce diferentes casos notables de expansión

de la frontera agrícola, que van mucho más allá de los limites naturales

impuestos por las márgenes de los valles. Entre los casos más destacados

podemos mencionar el de las notables obras que se proyectaron como sistemas de

articulación intervalles, como es el caso del célebre canal la Cumbre, de la

época Chimu, que con un recorrido de unos 80 km, Llevaba aguas de la cuenca del

valle del Chicama al Moche, permitiendo el incremento de aguas del sistema de

canalización en este último y, al mismo tiempo, el desarrollo de una serie de

sistemas de irrigación y de campos de cultivo en las pampas hasta entonces

eriazas de la Esperanza, Quebrada del Oso, etc. Algo semejante acontecía en los

valles de Lambayeque, donde mediante la construcción de los canales Taymy y

Racarrumi se posibilitaba la interconexión entre ellos, lográndose así el

desarrollo del complejo de valles agrícolas más extenso de la costa peruana.

Existen también otros casos relevantes en la costa central y sur, como el canal

de Surco en el valle del Rimac, los canales elevados que permiten irrigar el

tablazo Chincha Alta en el valle de Chincha, y el canal de la Achirana en el

valle de Ica. (4)

|

| Reconstrucción hipotética de los valles costeños en el periodo de los Estados Regionales Tardíos. Dibujo Jose Canziani 2007 |

|

| Mapa del sistema de canales intervalle. Entre el valle del Moche y el valle de Chicama. La Libertad. Dibujo Deza 1999 |

Este proceso se da en paralelo con un desarrollo

urbanístico notable, sobre todo en los valles de la costa norte, donde surgen

nuevos e importantes centros administrativos de gran magnitud, ubicados

estratégicamente en zonas cercanas al valle sin ocupar el suelo agrícola; uno

de los sitios más importantes por su tamaño e influencia territorial es Chan

Chan en el valle de Moche, principal centro de la cultura Chimú. Este gran

asentamiento de aproximadamente 141.77 ha (5) está conformado en su parte

central por un patrón casi irregular de diez complejos políticos administrativos.

Cada uno de estos complejos tiene una forma rectangular con espacios para

audiencias, depósitos y ambientes funerarios. En los alrededores, y muchas

veces entre las ciudadelas y los complejos arquitectónicos monumentales, se

encuentran grandes extensiones con estructuras construidas con materiales

perecederos y que corresponden a lo que se conoce como “barrios populares” (6),

espacios de viviendas que se extiende en más de un kilómetro cuadrado y que

albergó aproximadamente 30,000 habitantes (7) y en la que habitaban artesanos y

servidores del soberano, así como gentes de otros lugares que venían a Chan

Chan. (8)

|

| Aerofotografia de Chan Chan. Google Earth |

|

| Aerofotografia del complejo Tschudi. Chan Chan. Google Earth |

Otros complejos importantes son Tucume y Batan Grande en

Lambayeque, Pacatnamú en el valle de Jequetepeque, Manchan en el valle de

Casma, Huaral viejo y Pisquillo Chico en el valle de Chancay, Maranga

Chayavilca y Armatambo en el valle del Rímac, Pachacamac en el valle del Lurín,

y finalmente La Centinela de Tambo de Mora en el valle de Chincha.

|

| Maqueta del centro administrativo de Tucume. Museo de Tucume. Foto Enrique Cortes |

|

| Aerofotografia de Pacatnamu. Valle de Jequetepeque. Google Earth |

Durante el periodo Inca (1450 d.C. – 1532 d.C.), los

estados costeños fueron cayendo uno por uno ante el avance conquistador del

Tahuantinsuyo, asegurando su sometimiento “pacifico” o su desarticulación en

caso de que su rebeldía o poder atentara contra el establecimiento de la pax inca. (9)

La presencia de esta civilización en los valles de la

costa, no altero mucho la organización urbana y territorial de estos espacios,

algunos centros urbanos como Pachacamac, fueron mantenidos cuando eran

funcionales a la presencia inca, otorgándoles determinados niveles de autonomía

y limitándose las intervenciones a la inserción de algunas edificaciones o a la

remodelación de determinados sectores del asentamiento o, inclusive, a una

simple adecuación de ciertos edificios preexistentes (10), en el caso de

Pachacamac, se construyeron la estructura piramidal dedicada al sol y el Acllahuasi,

o casa de las mujeres escogidas. En otros casos, como Chan Chan, luego de la

estrategia inca que conduce a la desarticulación política del estado y la

nobleza chimú, la ciudad languidece y habría sido condenada al abandono (11).

Por otro lado, los incas construyeron muy pocos asentamientos urbanos, muchos de los cuales eran centros administrativos o tambos, estos últimos conocidos como lugares de albergue y acopio de alimentos. Entre los más conocidos están Inkawasi en el valle de Cañete, cerca de Lunahuaná, y Tambo Colorado en el valle de Pisco. Estos asentamientos estuvieron conectados con un sistema de caminos longitudinales y transversales que partía del Cusco, conocido como el Capac Ñan o camino real de los incas. Uno de sus ramales atravesaba tanto toda la costa peruana como la del norte y centro de Chile, desde Tumbes hasta el rio Maule, integrando todos los valles existentes. Restos del camino aún se pueden observar en Lambayeque entre la zona de Sipan en el valle de Reque y el rio Saña; es muy probable también que parte de la vialidad urbana de Lima Metropolitana sea parte del Capac Ñan costeño, como las actuales Vía expresa del Paseo de la Republica y la Avenida Tomas Marzano, caminos que conectaban los principales asentamientos del valle del Rímac con Pachacamac en el valle de Lurin.

|

| Aerofotografia de Incahuasi. Valle de Cañete. Google Earth |

|

| Aerofotografia de Tambo Colorado. Google Earth |

Por otro lado, los incas construyeron muy pocos asentamientos urbanos, muchos de los cuales eran centros administrativos o tambos, estos últimos conocidos como lugares de albergue y acopio de alimentos. Entre los más conocidos están Inkawasi en el valle de Cañete, cerca de Lunahuaná, y Tambo Colorado en el valle de Pisco. Estos asentamientos estuvieron conectados con un sistema de caminos longitudinales y transversales que partía del Cusco, conocido como el Capac Ñan o camino real de los incas. Uno de sus ramales atravesaba tanto toda la costa peruana como la del norte y centro de Chile, desde Tumbes hasta el rio Maule, integrando todos los valles existentes. Restos del camino aún se pueden observar en Lambayeque entre la zona de Sipan en el valle de Reque y el rio Saña; es muy probable también que parte de la vialidad urbana de Lima Metropolitana sea parte del Capac Ñan costeño, como las actuales Vía expresa del Paseo de la Republica y la Avenida Tomas Marzano, caminos que conectaban los principales asentamientos del valle del Rímac con Pachacamac en el valle de Lurin.

Fuentes:

(1) Canziani, José. “Ciudad

y Territorio en los Andes. Contribuciones a la Historia del Urbanismo

Prehispánico”. Editorial PUCP. 2009. Pag. 313

(2) Ibíd.

(3) Ibíd. Pag 349

(4) Canziani, José.

“Paisajes Culturales y Desarrollo Territorial en los Andes”. Cuadernos 5,

Arquitectura y Ciudad. Departamento de Arquitectura. PUCP. 2007. Pag. 25 – 26

(5) Morales Chocano,

Daniel. “Historia Arqueologica del Peru (del Paleolitico al Imperio Inca)”.

Compendio Historico del Peru, Volumen 1. Editorial Milla Batres. Pag. 468. En

la presente publicación, el dato del área de Chan Chan está en metros cuadrados

(1’417,725)

(6) Canziani, José.

“Ciudad y Territorio en los Andes. Contribuciones a la Historia del Urbanismo

Prehispánico”. Editorial PUCP. 2009. Pag. 371

(7) Morales Chocano,

Daniel. Loc Cit

(8) Ibid.

(9) Canziani, José.

“Ciudad y Territorio en los Andes. Contribuciones a la Historia del Urbanismo

Prehispánico”. Editorial PUCP. 2009. Pag. 439

(10) Ibid.

(11) Ibid. Pag. 440

(11) Ibid. Pag. 440